Fadenbakterien erfüllen eine besondere Rolle im Belebtschlamm. Sie dienen als strukturgebender Bestandteil der Schlammflocken und stabilisieren diese [1]. Weiterhin füllen sie durch ihre spezielle Wuchsform eine ökologische Nische in der Mikroorganismengemeinschaft des Belebtschlamms aus, was bei speziellen Bedingungen zu einem massenhaften Anstieg führen kann. In der Praxis resultieren daraus häufig teure Betriebsprobleme wie Bläh- oder Schwimmschlamm [2].

In der Artengemeinschaft der fadenförmigen Bakterien gibt es eine Vielzahl an Spezies. Diese unterscheiden sich sowohl morphologisch, aber auch in ihren präferierten Abwasserbedingungen. Dadurch liefert ein detaillierter Blick auf die dominanten Fadenbakterien wertvolle Indikationen. Für die Betrachtung des Absetzverhaltens ist diese Unterscheidung jedoch nicht notwendig. Alle freischwimmenden und aus den Schlammflocken herausragenden Bakterien tragen direkt zum Schlammvolumen bei [3].

Ein Blick in die Galerie lohnt sich trotzdem!

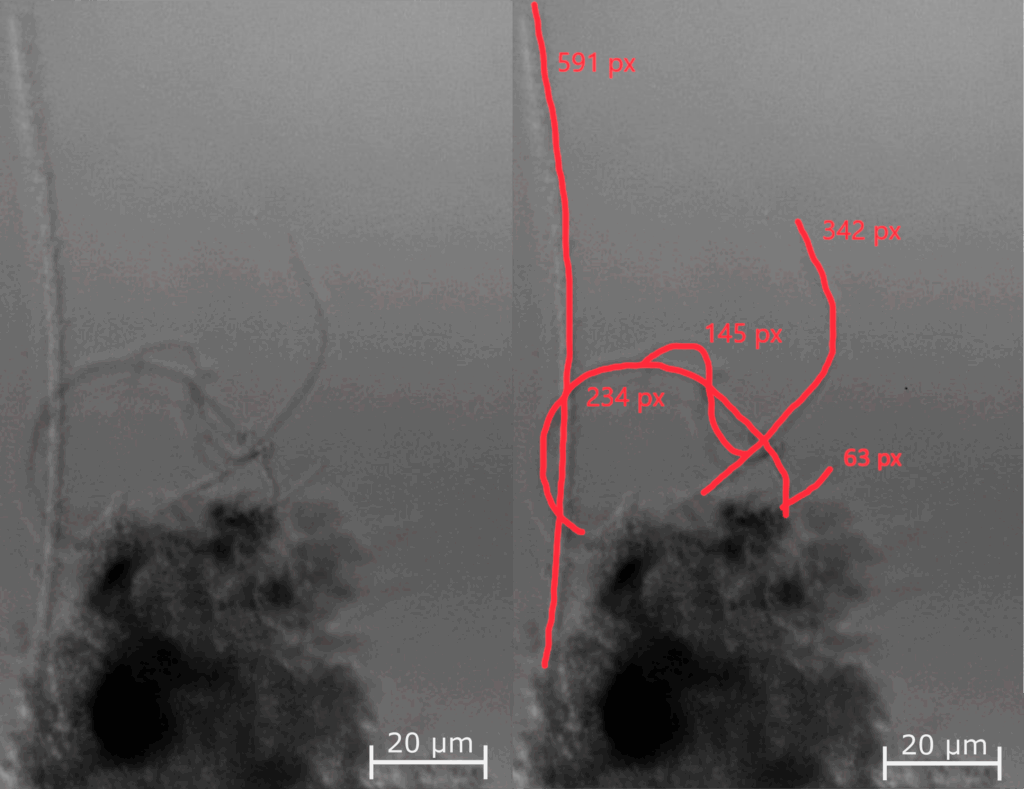

Die in situ mikroskopische Bestimmung der Fadenlänge

Konventionell gibt es zwei Wege, die Menge an fadenförmigen Bakterien mikroskopisch in einer Probe zu bestimmen. Der Filament Index (FI)[4], eine schnelle, semi-quantitative Methode, wird durch den visuellen Abgleich mit Referenzbildern ermittelt und liefert einen Index im Bereich [0-7]. Wesentlich aufwändiger ist die Bestimmung der Total Extended Filament Length (TEFL)[5]. Hier werden alle Fadenbakterien gezählt und ihre Länge in µm gemessen. So ergibt sich ein deutlich präziseres Ergebnis.

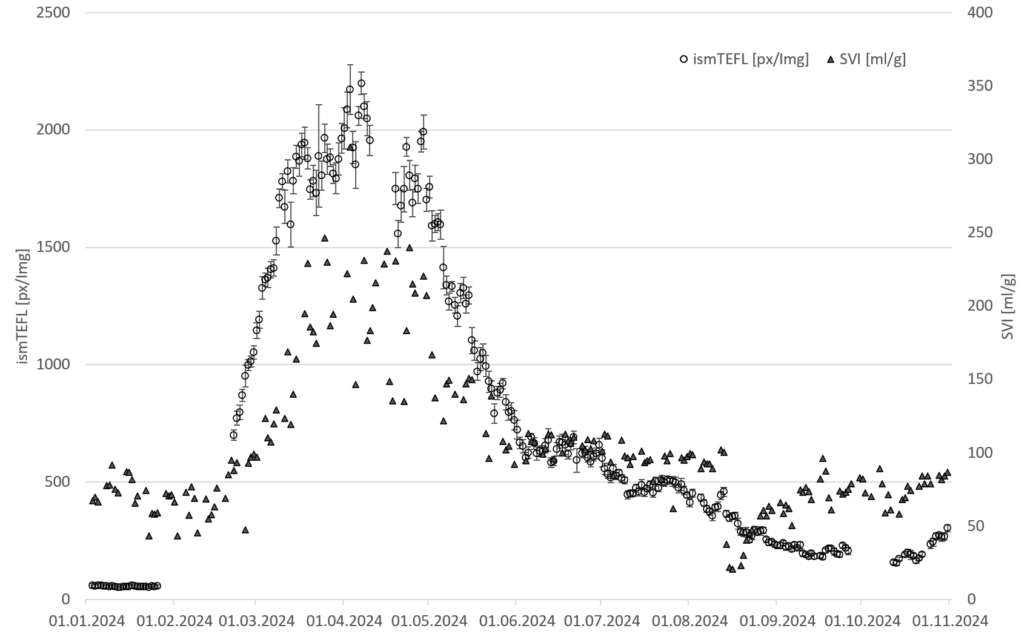

Die Idee des TEFLs ist das grundlegende Konzept unserer vollautomatisierten Messmethode. Wir betrachten die Länge alle fadenförmigen Bakterien in unseren Digitalaufnahmen als Pixel pro Bild. Der Parameter

ismTEFL [Pixel/Bild]

liefert so eine Aussage über die Fädigkeit einer Probe. Dabei wird sich nicht auf den Inhalt einer Aufnahmen verlassen, wir nehmen stündlich hunderte von mikroskopischen Aufnahmen auf und bestimmen der ismTEFL als Mittelwert der Einzelergebnisse.

Für die Bestimmung des ismTEFLs haben wir ein spezielles KI-Modell entwickelt. Tech-interessierte können sich die Details dazu in unserer Publikation durchlesen.

Korrelation zum Schlammvolumen

Fadenbakterien sind direkt verantwortlich für das Absetzverhalten des Schlamms – ein schlechtes Absetzverhalten (und damit ein hoher SVI) muss aber nicht zwangsläufig durch fadenförmige Bakterien verursacht werden [6]. Daher ist eine Betriebsführung unter ausschließlicher Betrachtung des SVI für das Absetzverhalten suboptimal und kann teure Konsequenzen, beispielsweise durch die unnötige Zugabe von Fällmitteln haben.

Wir konnten in mehreren Messreihen nachweisen, dass die Population der Fadenbakterien bereits ansteigt, bevor die Veränderung im Absetzverhalten im SVI deutlich wird. Genauer beträgt die Vorlaufzeit und damit die Frühwarnung vor Blähschlamm 12 ± 2 Tage.

Diese Frühwarnfunktion kann von großem Wert sein, gerade wenn die Zugabe der Fällmittel genau auf den Anstieg der Fadenbakterien angepasst wird. Die von uns dazu durchgeführte Fallstudie finden Sie HIER.

Quellen

[1] Jenkins D, Richard MG, Daigger GT. Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming, and Other Solids Separation Problems. CRC Press; 2003. doi:10.1201/9780203503157

[2] Rossetti S, Tandoi V, Wanner J. Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experiences. 2nd ed. Water Intell Online. 2017;16:9781780408644

[3] Bayerisches Landesamt für Umwelt, Das mikroskopische Bild bei der biologischen Abwasserreinigung. 2. Aufl. Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU). 2022;978-3-936385-98-4

[4] Kunst S, Helmer C, Knoop S. Betriebsprobleme auf Kläranlagen durch Blähschlamm, Schwimmschlamm, Schaum. Springer-Verlag; 2000.

[5] Sezgin M, Jenkins D, Parker DS. A Unified Theory of Filamentous Activated Sludge Bulking. J Water Pollut Control Fed. 1978;50(2):362–381.

[6] Amaral AL, Mesquita DP, Ferreira EC. Automatic identification of activated sludge disturbances and assessment of operational parameters. Chemosphere. 2013;91:705–710. doi:10.1016/j.chemosphere.2012.12.066